高龄生育:面对争议,我们该如何理性看待?

近年来,关于高龄生育的讨论日益激烈。许多人认为,35岁以上就不建议生孩子了吗?这种观点在某种程度上反映了社会对高龄生育的担忧。然而,这种担忧是否合理?高龄生育真的如此可怕吗?本文将从多个角度探讨这一问题。

高龄生育的生理挑战

我们需要了解高龄生育的生理挑战。随着年龄的增长,女性的卵巢功能逐渐衰退,卵子质量下降,生育能力也随之降低。此外,高龄生育还可能增加孕妇和胎儿的健康风险,如胎儿畸形、妊娠并发症等。因此,一些专家认为,35岁以上就不建议生孩子了吗?这种观点在一定程度上是有道理的。

高龄生育的社会因素

然而,仅仅从生理角度看待高龄生育是片面的。我们需要关注高龄生育背后的社会因素。随着社会的发展,女性在职场上的地位逐渐提高,很多女性选择推迟生育。此外,高昂的养育成本也让许多家庭望而却步。因此,35岁以上就不建议生孩子了吗?这个问题并非简单的是非题,而是需要综合考虑多个因素。

高龄生育的积极意义

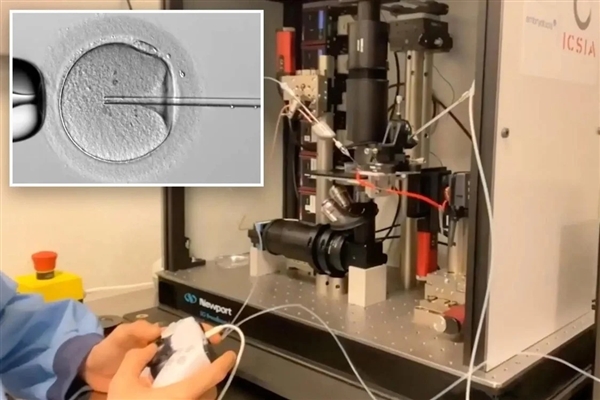

尽管高龄生育存在一定的风险,但我们也应该看到其积极意义。高龄生育可以为家庭带来新的活力和希望。高龄父母往往更加成熟稳重,能够更好地承担起养育孩子的责任。随着医疗技术的不断发展,高龄生育的风险也在逐渐降低。

高龄生育的政策支持

为了鼓励适龄生育,我国政府出台了一系列政策,如生育补贴、产假延长等。这些政策在一定程度上缓解了高龄生育的家庭压力。然而,对于一些特殊情况,如高龄家庭,政府还需加大政策支持力度。

高龄生育的心理准备

面对高龄生育,家庭需要做好充分的准备。夫妻双方要充分沟通,达成共识。要关注自身的身体状况,定期进行体检。要关注胎儿的成长,学会科学育儿。

高龄生育的关爱与支持

高龄生育的家庭往往面临着更多的压力和挑战。因此,社会各界应该给予他们更多的关爱和支持。这包括提供心理咨询服务、育儿指导、教育资源等。

高龄生育的未来展望

随着社会的发展,高龄生育将成为一个越来越普遍的现象。为了应对这一趋势,我们需要从多个层面进行思考和探索。要加强生殖健康知识的普及,提高公众对高龄生育的认知。要完善相关政策,降低高龄生育的风险。要关注高龄生育家庭的需求,提供全方位的支持。

关于高龄生育,我们不能简单地以年龄为标准来判断是否适合生育。我们需要综合考虑生理、心理、社会等多个因素,理性看待这一问题。对于有生育意愿的高龄家庭,我们要给予充分的关爱和支持,帮助他们实现生育的梦想。